资讯详情

资讯详情

在15年阿里巴巴在大会上提出“全链路”的概念,设计行业在悄然声息的变化着,直接今年,这个概念慢慢的在设计行业里随着形势和企业要求,划分出更细致的2个方向:产品设计和运营视觉设计。而对于产品设计,大家有着不同程度的解析和理解。

在这里,我们要有个新的思考去看,而不是从交互或视觉去看我们今天做的工作。在产品设计的道路上,通常我们会把产品设计粗略地分成这样几层:我们如何定义功能,我们应该有怎样的交互设计,有怎样的视觉表现,然后再到品牌运营如何去做我们整个产品外部的推广。在这个过程中,大家下意识被分成了更多的角色:交互设计师、视觉设计师、品牌的运营市场。我想提出一个新的思考是我们今天所说的所有产品,不管在哪种业务下,是做手机还是一套工具,亦或是做一个微信公众号。我们其实在做三件事。

第一件事,我们在设计结构。

什么是结构?我们该怎么理解呢?举个例子,我今天就没有放任何一个品牌的东西,你们第一眼就知道是干嘛用的。为什么?我们把他缩小看,其实就是一堆信息而已。今天的信息,在以一种组合方式被呈现给用户的瞬间,就能知道这是干嘛用的。

又比如,你看那墙上挂着一个表的时间,就是信息以物理世界和数字世界,都在以某种组合方式形成了一种结构,这种结构在瞬间就传达出你要干嘛,你就进入这种状态。

(图片来自网络)

再比如歌剧厅,大家下意识就会坐成半弧形,因为这是一个中央舞台歌剧场所的形式的,这是一种结构。这种人或信息的结构让你瞬间就进入到状态,这就是结构设定。但是我们下意识会忽略这些,因为我们知道看新闻的都应该是这样吧,聊天就该这样吧,社交应该是那样吧。所以在结构的思考上,很多时候我们就跳过了,但解决这件事是非常重要的。

(图片来自网络)

第二个我们讨论的是内容。

内容不仅仅是宽泛的,不仅仅是侠义地说它是文字,而是所有填充在结构中的信息和势能。你可以把它的结构和体验看作一个图,一个视频,一个直播,一个功能,一个按钮,这些都是一个内容。因为用户通过结构来感知你是谁,而他真正接收到是内容,所以内容也是非常重要的。

今天我们的小红书上面,还有在知乎或者抖音上面,用户本质上在消费着内容,被内容深度的影响,同时他们也在产生内容。

第三件是我们在做机制。

它是最隐形的一个东西,我们感觉不到它,但是它以这样的方式呈现。美团外卖拿到一个红包,我要转发,因为我的消费能被新获得的红包抵扣;淘宝人生的机制就是游戏,我在换装做任务的时候能直接跳转到对应的商品。所以,这种东西很隐形,它只是以视觉化游戏化的方式呈现出来,但实际上本质上最核心的是一套基于什么来持续性推动的机制。

当我们在谈我们所有的产品,我们是设计结构,是设计内容,是设计机制,而不是交互,也不是视觉,不仅仅是这些以功能型去划分的东西。但是今天我们的职位,公司内的一个岗位的介入,我们无法跨行业的思考。因为在我们讨论结构的时候,我们想不到结构是什么呢,是主页导航吗?还是其他什么东西。我们视觉设计已经拿到那样一个原型了,我们就要把他捡起来,以免被很生硬的割裂开来。而真正的产品跟这些是绑在一起的,是跨在一起的。

你会发现,在新兴的领域,就比如说我们在做汽车,今天非常多的屏幕是这样的,有横的,圆的,方的,竖的,两块屏,三块屏都有,这个就是典型的新型态。我们在硬件的载体还没有成熟和稳定的时候,我们大多的设计集中在对于结构和内容的设计,我们并没有太多地考虑到机制,因为用户没有形成有效的互动。我们在解决在某种屏幕下用户互动的载体、互动的方式,比如说你需要什么样的结构与内容,才能真正与用户形成互动。机制还不是那个最重要的环节。比如说车载和早期的智能手机,大家会发现各种各样的操作方式都有,甚至更早的早期,连硬件的形态都会非常多。

今天我们已经到了最优型了,从ios一代到最后安卓、ios。那大家都干嘛?大家都在搞运营。我们在讨论内容加机制,我们怎么把文章写好,我们抖音应该怎么玩,我们这个小红书应该怎么弄,我们的微信怎么跑流量,大家都在讨论这些,现在几乎没有讨论结构性的东西。

所以这是非常典型的例子,如果我们看到历代不同的智能硬件、手机产品、折叠手机和iphone,还有这个科技产品在未来的大部分一个个都会经历硬件形态不稳定的时候,我们都在讨论信息结构与载体,而在之后我们会讨论内容和机制如何运转和机会,这就是这样一个话题。

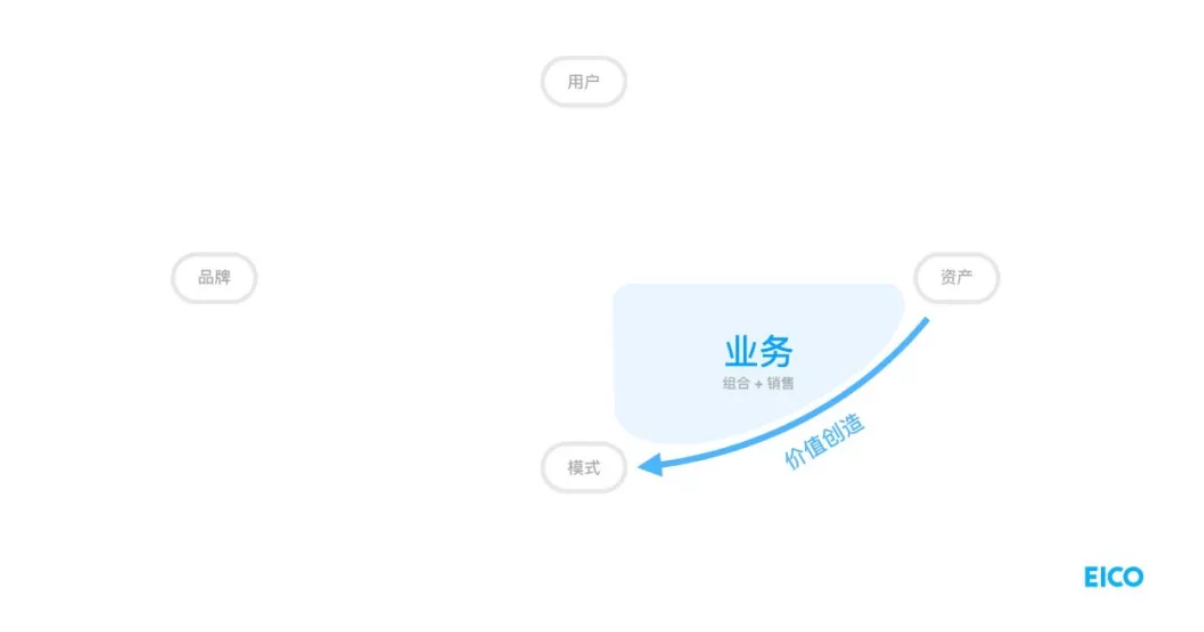

在沟通过非常多的客户后发现在那个些企业的老板中,他会想几件事:

用户:我的用户从何而来;

模式:我要用什么样的模式;

品牌:我有什么样的品牌;

资产:我有什么样的能力和资产。

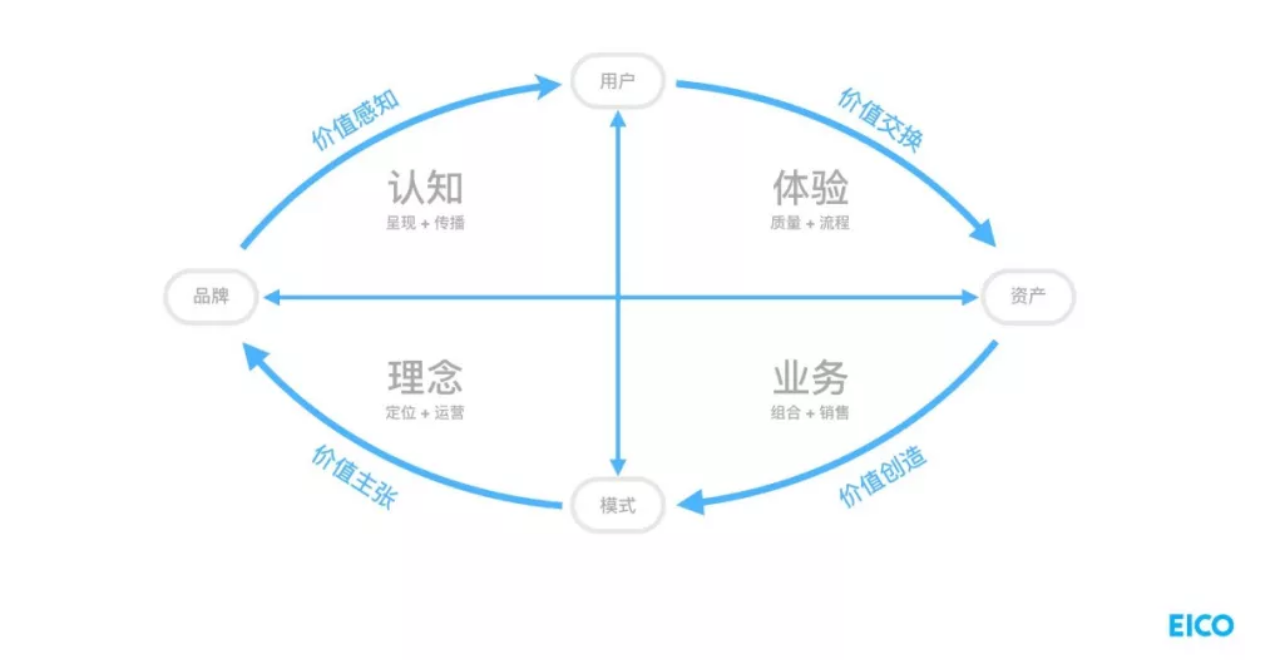

把这四个问题连接起来的话,就是你的资产能通过你的品牌传达,你的模式要提供给你用户价值。(请结合下图来理解)

(图片来自分享现场)

「用户」与「资产」这一象限:是用户在资产间的互动,比如买单车,我使用了招商银行的一个理财,一个资金的系统,那么其实这个体验就是我们传统所说的产品的意义,用户与你的产品互动而调动你的资产。

「资产」与「模式」的过程中刷新出一个业务,你的资产用这种模式被提交出去了,就是你的业务。

「品牌」与「模式」这一象限:模式如何被封装成品牌的过程实际上就是你的理念。

「品牌」与「用户」这一象限:是用户如何去认知你的品牌,也就是我们传统说的市场中我们的品牌如何传达我们的定位是什么。

比如,ofo单车的核心资产实际上是自行车的能力,假想他对于生产端的生产调动能力,他的车更加聚集,但是它的业务是用物联网加上这种物理资产的一辆车,来做这个共享骑行的业务,所以这是业务和资产之间的区别。

它的模式是分时租赁,通过这种结构你可以看到这条线的下面,都是企业内部的讨论,比如,我们讨论这个理念这个位置是什么样的,我们的业务是什么样的,但是用户看到的是你是谁啊,我的用户体验是怎么样的,就是这样子。

(图片来自网络)

“价值”是一个非常重要的衡量指标:因为这个流程也是产品0~1的过程。比如一开始是基于你有某些资源资产,然后你想要创造什么价值,用什么模式去支撑,这里产品或服务是否为用户创造了真实的价值,是衡量商业最简单有效的标准。最终用户只会为其认可的有价值的产品或者服务买单。

当我们观察价值来自于哪里时,我们会发现真实的价值起点并不来自于用户,品牌,甚至模式,而来自于资产向模式的加工过程。——EICO

(图片来自EICO)

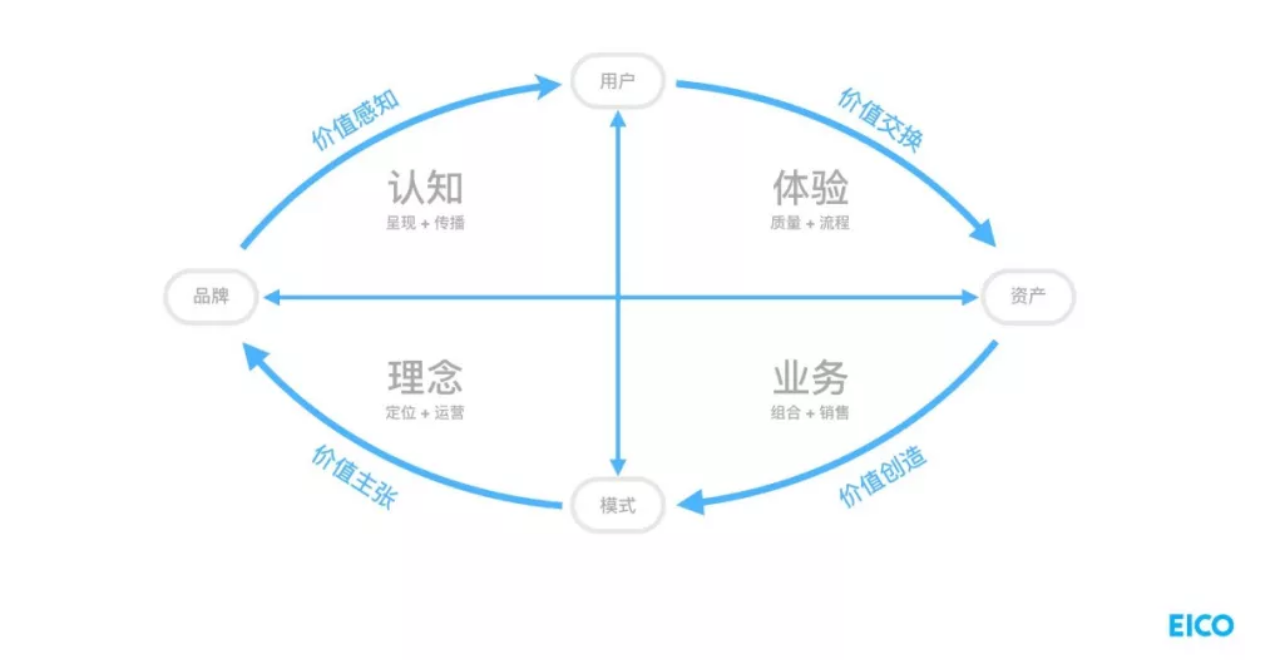

在这个过程中资产到模式其实才是真正产生价值的部分,我们如何通过资产与模式来产生价值,这个其实就是很多创业者一开始的阶段。而第二个就是价值主张,也是定位,你要通过模式到品牌的过程产生一个价值的主导,就是你要知道你在说什么,你要让消费者理解你们是一个什么样的定位。第三个是消费者对于价值的感知,品牌怎么碎片化的传达给用户的阶段,让他感知到你是这样的,而你不是你自己的YY。然后最后一个就是价值交换。

(图片来自EICO)

所以产品,从原来我们的定义上我们会更多地趋向第四个,其实就是右上角的价值体验。我们会想用户怎么与资产互动、怎么打车、怎么聊天、怎么发文件等,因为体验阶段关乎的是服务质量与服务过程,当价值交换并产生价值,这个流程就是用户体验地图,质量就是他的内容层。

比如大家都说大众点评和美团好,通常说的是品类全,有优惠或者界面易用美观。良好品牌的口碑传播,优秀的交互和视觉的体验使得用户愿意与其进行“价值交换”。

这里我们画出两个连接:商业最希望的就是用户与模式连接(我明白你是干什么的),品牌与资产连接(谁提供了什么价值)。

(图片来自EICO)

但是这样我们会忽略了产品在其他一个部分存在的价值。一个特别重要的观点就是今天站在十字路口中的,只有产品。我们公司内可能非常多人在讨论我们这个战略如何落地,我们的业务如何发展我们公司定位的理念,然后大多数消费者会说:“欸,你是谁啊,我不知道你是谁,我不想听你讲故事,我想用你的产品,你的产品是干嘛的?”

所以产品是这个大眼的眼球,我们对于产品设计的理解不能只局限在右上角的“体验”象限,而是必须从这个眼球四周发散,同时考虑到四个象限的诉求。

也就是说,在资产和模式的价值创造中,产品需要以合适的方式承载业务;到了模式过渡到品牌定位的价值主张,产品要支撑起企业的理念;然后产品需要对品牌的塑造,传递出易被记忆和传播的品牌认知;最后还要通过挖掘用户的兴奋点来满足他们的优异的使用和感官体验。

总的来说,要做好一个产品,不单单是光听用户的声音就够了,还要从产品的底层去挖掘,公司的业务、产品的定位、品牌传递,最后再到体验升级,一步步的构建上去。无论目前公司处于哪一个生命的周期,大眼中的四个象限都是无法脱离的,仅仅是对应时期的侧重点有点不同而已。

所以我们要懂得站在这个“十字路口”看到企业内容和用户存在的一样的问题,从内部来思考,从外部来感知,把握好这4象限,而不是仅仅去像体验,它必须要想到整个商业循环中,来帮助企业从内到外沟通中完整整个“价值创造的循环”。

(图片来自分享会现场)

特别注明:此次分享来自线下EICO活动整理翻译所得,未经授权不得转载或用于商业用途等。

下期预告:

我们会来讲讲未来设计师要具备什么的新认知和能力,去打破媒介思维?

——人型与汉堡如何打破媒介思维-EICO分享会思考(下)